Dans la lumière feutrée des cimaises du musée d’Orsay, John Singer Sargent renaît enfin à Paris, cette ville qui fut le théâtre de sa formation, de ses audaces et de son exil. Éblouir Paris, conçue en partenariat avec le Metropolitan Museum of Art de New York, réunit plus de quatre-vingt-dix œuvres, dont plusieurs n’avaient jamais traversé l’Atlantique depuis leur création. L’exposition, dense et novatrice (aucun musée n’avait encore consacré d’expo monographique à Singer Sargent), retrace la décennie parisienne du peintre américain, de son arrivée en 1874, élève de Carolus-Duran, à son départ pour Londres dix ans plus tard, après le scandale du Portrait de Madame Gautreau, dit Madame X (1884).

Ce parcours n’a rien d’une simple rétrospective chronologique des années de l’artiste : il éclaire la manière dont un jeune Américain cosmopolite, né à Florence et formé à Paris, a su absorber l’esprit de la peinture française pour en tirer une langue picturale d’une virtuosité et d’une modernité singulières. Sargent, on le comprend ici, n’est pas un suiveur des écoles, mais un traducteur des sensibilités, oscillant entre naturalisme, réalisme mondain et éclats impressionnistes.

Le jeune prodige dans le Paris des maîtres

Dès la première salle, on retrouve l’ombre de Carolus-Duran, ce professeur adulé de la Troisième République, qui enseignait à ses élèves à peindre « d’un seul souffle » sans dessin préalable. Sargent s’approprie cette leçon avec une insolence précoce. Le Portrait de Carolus-Duran (1879, musée du Luxembourg) semble déjà un manifeste : la souplesse de la touche, le velouté des chairs et la profondeur du noir affirment une maîtrise qui, comme l’écrivait Henry James en 1883, « n’a déjà plus rien à apprendre ».

Autour de ce portrait, Orsay déploie les premières études et toiles de jeunesse, où l’on perçoit le dialogue constant entre tradition et expérimentation : des Études de tête aux portraits mondains, tout annonce une aisance technique exceptionnelle. C’est à cette époque que Sargent découvre le Salon, où il envoie ses premiers tableaux, immédiatement remarqués pour leur éclat et leur modernité feutrée.

Le monde en peinture

L’exposition souligne avec intelligence combien la décennie parisienne fut aussi une décennie de voyages. Sargent peint à Venise, à Tanger, à Capri ; il transpose dans son œuvre les miroitements du Sud et la sensualité des ombres méditerranéennes. Ses toiles de voyage, comme Fumée d’ambre gris (1880, Clark Art Institute) ou Une rue à Venise (1882, National Gallery of Art, Washington), révèlent une fascination pour la lumière, mais aussi une curiosité anthropologique qui le distingue des orientalistes de salon. Là où d’autres exotisent, Sargent observe, avec une distance sensuelle et presque ethnographique.

La mise en scène du monde mondain

Mais c’est bien dans le portrait que Sargent atteint sa pleine mesure. L’exposition le montre avec clarté : son pinceau épouse la matière sociale de la fin du XIXᵉ siècle, une époque où le portrait reste un instrument de reconnaissance et de pouvoir. Le Dr Pozzi chez lui (1881, Hammer Museum, Los Angeles), avec sa robe de chambre écarlate et sa pose dandy, condense l’esprit du temps : une modernité psychologique et un théâtre du prestige. À côté, les Filles d’Edward Darley Boit (1882, Museum of Fine Arts, Boston) frappent par leur audace compositionnelle. Les quatre enfants, disposées dans une pénombre géométrique, y sont moins des figures que des présences — presque inquiétantes —, comme si l’espace lui-même devenait un personnage.

Ces portraits, à la frontière du psychologique et du social, forment une galerie de visages où la matière picturale semble penser. Les femmes y occupent une place centrale : mécènes, amies, modèles ou critiques, elles incarnent cette société cosmopolite où l’ancienne aristocratie côtoie la nouvelle bourgeoisie américaine. Sargent saisit leurs regards avec la précision d’un psychologue et la légèreté d’un musicien.

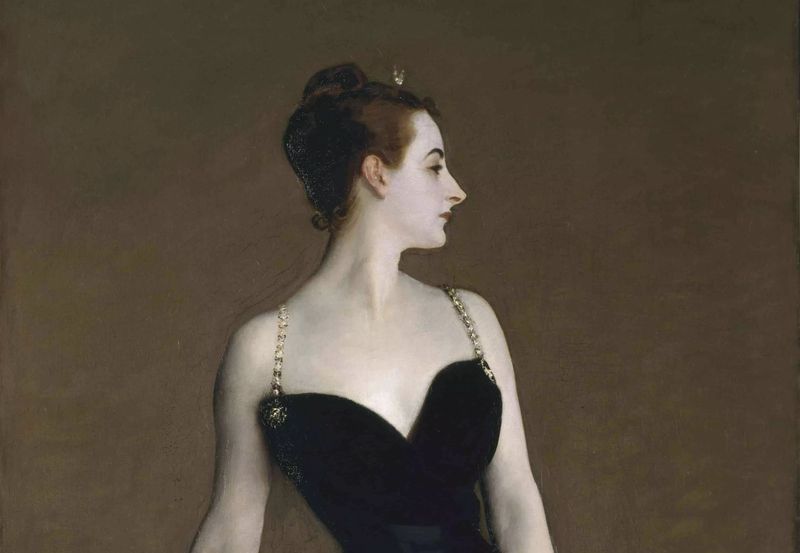

Madame X : le scandale et la perfection

Le parcours culmine naturellement avec Madame X (1884, Metropolitan Museum of Art), prêt exceptionnel et événement en soi : l’œuvre revient à Paris pour la première fois depuis le Salon de 1884, où elle provoqua un tumulte moral et mondain. La jeune Virginie Gautreau, figure de la haute société, y apparaît en robe noire à bretelle glissante, silhouette de porcelaine et d’arrogance. Ce qui choqua n’était pas tant la chair dévoilée que l’attitude : l’autonomie du modèle, son refus de se laisser réduire à un rôle décoratif. L’exposition éclaire, à travers carnets, esquisses et correspondances, la complexité de cette peinture — œuvre d’une modernité si lucide qu’elle valut à Sargent son départ précipité pour Londres.

Fidélités secrètes

L’exposition se conclut sur les traces de cette fidélité durable à la France. Après son installation à Londres, Sargent ne renie pas sa formation parisienne : en 1890, il plaide pour l’entrée de L’Olympia de Manet dans les collections nationales ; en 1892, l’État français acquiert son Portrait de la danseuse Carmencita, hommage flamboyant à la modernité du mouvement et de la scène. Ces gestes témoignent d’un attachement profond, au-delà des frontières, à une certaine idée de la peinture — libre, incarnée, éblouissante.

Ce que révèle Éblouir Paris, au-delà de la virtuosité, c’est le rôle de passeur joué par Sargent entre l’Ancien et le Nouveau Monde. Sa peinture, à la fois héritière de Velázquez et sœur des impressionnistes, déjoue les appartenances nationales. Loin de se réduire à l’image d’un portraitiste mondain, l’exposition restitue la densité d’un artiste inquiet de la vérité des apparences, cherchant dans la lumière et la matière l’inflexion d’un regard, la vibration d’un moment.

De son côté, Sargent n’éblouit pas tant par le spectaculaire que par une intelligence picturale rare : celle d’un peintre qui, au seuil du XXᵉ siècle et de la Belle Epoque, sut unir la virtuosité classique à l’instabilité moderne. Paris lui rend enfin le regard qu’il n’avait jamais cessé de lui adresser.

***

(c) Ill. têtière : John Singer Sargent (1856-1925) Madame X (madame Pierre Gautreau), vers 1883-1884 Huile sur toile 208,6 x 109,9 cm États-Unis, New-York (NY), The Metropolitan Museum of Art, Fonds Arthur Hoppock Hearn, 1916, 16.53 © The Metropolitan Museum of Art, Dist. GrandPalaisRmn / image of the MMA

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter => Se connecter ou s inscrire sur Pr4vd4

Leave a Reply

Leave a Reply

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Commentez cet article de Pr4vd4